Gardiens de parkings, laveurs de voitures… Ces autres enfants, ceux déscolarisés

Par Charef Kassous

Chez nous, on a tendance à nous révéler les chiffres, par centaines de milliers d’enfants scolarisés. C’est parfait car l’effort de l’Etat n’est pas négligeable et on en est très fiers. Nonobstant il y a chez nous, des chiffres inconnus, ceux qui préoccupent, des chiffres qu’aucune structure n’est en mesure de révéler, ce sont les enfants déscolarisés et les enfants qui n’ont jamais connu l’école. Les indicateurs, même s'ils ne sont pas officiels, la rue les dévoile quand même. La rue accueille donc ceux qui ont interrompu leur scolarité et ceux qui n’ont jamais été inscrits à l’école malgré la rigueur de la loi. Il faut souligner qu’en Algérie, le travail des enfants est rigoureusement réprimé. De telle sorte que l’Etat a pleinement respecté ses engagements en matière de protection des enfants contre l’emploi des enfants dans les établissements, les sociétés et autres. Toutefois dans l’informel, on y trouve des enfants, quelquefois surexploités mais ils sont là. Ce phénomène occulté reste préoccupant. Par exemple, dans le gardiennage de parkings, des enfants font les assistants. Sur les axes routiers, au niveau des feux tricolores, il y des enfants qui à longueur de journée, lavent des vitres des automobilistes ou vendent des mouchoirs jetables. Ils sont dans les souks, bravant le froid et les dangers, en faisant de la manutention. Au port de pêche, il y a aussi des enfants qui aident à nettoyer les embarcations après une sortie en mer. Dans le secteur de l’agriculture, dans les champs, lors des cueillettes, des enfants sont utilisés comme renfort mais exploités à juste titre. Dans certains fast-food, il y a des mineurs qui, cachés derrière, activent, pour deux sous par journée. Le comble, c’est qu’il y a dans toutes les wilayas, des commissions sectorielles de prévention et de lutte contre le travail des enfants, relevant du ministère du Travail, mais le contrôle reste inexistant. Il faut préciser que le travail des enfants a ses causes que s’observent sur les parcours d’une famille. Aujourd’hui, nous manquons de mécanismes de sensibilisation car la contribution de toute la société, en l’occurrence les associations de lutte contre ce phénomène, par les signalements, aiderait à l’éradiquer.

Chez nous, on a tendance à nous révéler les chiffres, par centaines de milliers d’enfants scolarisés. C’est parfait car l’effort de l’Etat n’est pas négligeable et on en est très fiers. Nonobstant il y a chez nous, des chiffres inconnus, ceux qui préoccupent, des chiffres qu’aucune structure n’est en mesure de révéler, ce sont les enfants déscolarisés et les enfants qui n’ont jamais connu l’école. Les indicateurs, même s'ils ne sont pas officiels, la rue les dévoile quand même. La rue accueille donc ceux qui ont interrompu leur scolarité et ceux qui n’ont jamais été inscrits à l’école malgré la rigueur de la loi. Il faut souligner qu’en Algérie, le travail des enfants est rigoureusement réprimé. De telle sorte que l’Etat a pleinement respecté ses engagements en matière de protection des enfants contre l’emploi des enfants dans les établissements, les sociétés et autres. Toutefois dans l’informel, on y trouve des enfants, quelquefois surexploités mais ils sont là. Ce phénomène occulté reste préoccupant. Par exemple, dans le gardiennage de parkings, des enfants font les assistants. Sur les axes routiers, au niveau des feux tricolores, il y des enfants qui à longueur de journée, lavent des vitres des automobilistes ou vendent des mouchoirs jetables. Ils sont dans les souks, bravant le froid et les dangers, en faisant de la manutention. Au port de pêche, il y a aussi des enfants qui aident à nettoyer les embarcations après une sortie en mer. Dans le secteur de l’agriculture, dans les champs, lors des cueillettes, des enfants sont utilisés comme renfort mais exploités à juste titre. Dans certains fast-food, il y a des mineurs qui, cachés derrière, activent, pour deux sous par journée. Le comble, c’est qu’il y a dans toutes les wilayas, des commissions sectorielles de prévention et de lutte contre le travail des enfants, relevant du ministère du Travail, mais le contrôle reste inexistant. Il faut préciser que le travail des enfants a ses causes que s’observent sur les parcours d’une famille. Aujourd’hui, nous manquons de mécanismes de sensibilisation car la contribution de toute la société, en l’occurrence les associations de lutte contre ce phénomène, par les signalements, aiderait à l’éradiquer.

*************************************************

Sidi Maazouz Al Bahri. L'histoire énigmatique d'un illustre personnage

Par Y. Benguettat

L’histoire de Sidi Maazouz Al Bahri reste en partie une énigme historique. Pourquoi a-t-elle été choisie? Parce qu’elle a une relation avec la construction d’un fortin et le futur port et représente une partie effacée à jamais de la mémoire des lieux de Mostaganem. Bien que nous en connaissions quelques bribes, nous avons deux documents qui nous renseignent sur ce sujet, l’un par Walsin Esterhasy : «De la domination turque dans l’Ancienne Régence d’Alger page 297, 298». Nous avons aussi le livre de Marcel Bodin «Traditions indigènes sur Mostaganem» Pages de 93 à 100. Donc sans plus tarder, découvrons cet illustre personnage tel que décrit sur les différents ouvrages. Sidi Maazouz, il était parmi les Saints de la ville, très vénéré et visité par les Mostaganémois surtout pendant la période de la présence espagnole en Algérie et en même temps turque, puis quelque temps après la période coloniale et après l’indépendance de l’Algérie en 1962. Maintenant, la question posée est: qui est Sidi Maazouz? D’où vient-il? Quel est son parcours historique culturel ? C’est ce que nous allons découvrir d’abord avec le premier livre. Voici un extrait de ce qui est écrit: «l’Espagne, à l’époque de l’expulsion des Musulmans, envoya en Afrique six marabouts en grand honneur dans le pays où ils sont connus sous le nom des six Andalous dont Sidi Maazouz faisait partie et qui était originaire d’Alméria». Son voyage pour arriver à Mostaganem fait partie aussi de l’énigme de ce saint. Voici un extrait de l’écrit qui nous laisse perplexe: se sentant près de mourir dans un pays qui devait devenir la proie des infidèles, il dit à son domestique: «Quand je serai mort, charge-moi sur ma mule, et enterre-moi, là où la mule s’arrêtera». Le domestique exécuta les ordres de son maître. Le corps de Sidi Maazouz fut chargé sur la mule laquelle se mit aussitôt en route et se dirigea sur le bord de la mer. Arrivée là, elle s’avança sur les flots, comme si c’eût été une terre ferme. Dieu avait permis un miracle pour manifester la sainteté de son serviteur. La mule marchant ainsi sur l’eau, arriva jusqu’aux environs de Mostaganem où elle mourut. Les habitants de cette ville ayant appris toutes les circonstances de ce fait miraculeux, firent construire une belle Quobba dans laquelle est enterré le Saint avec sa mule. Ils changèrent le nom de cet homme, pour la glorification duquel Dieu avait fait ainsi éclater sa puissance, en celui de Sidi Maazouz qui signifie Chéri de Dieu. (Maazouz Billah Aziz). Nous devons une explication sur ce récit: d’abord la date de l’envoi des six Andalous qui n’est pas précisée, est estimée à la fin du XVe siècle 1492 et début du XVIe siècle après 1492. Ce personnage envoyé en tant que marabout et la Quobba qui lui a été dédiée, a existé pendant toute la période de la présence espagnole en Algérie et en même temps turque, coïncide avec l’arrivée des Andalous sur les côtes algériennes. Probablement, c’est ce qui s’est passé et l’auteur de cet écrit lui a donné un caractère spirituel et religieux pour marquer les esprits et l’imaginaire de la population de cette ville. Ce qui est étonnant dans ce qui est raconté, il n’y a aucun nom, aucune date et reste énigmatique sur le plan historique. Le deuxième livre celui de Marcel Bodin, celui-ci est très riche en informations avec des dates précises qui nous permettent de faire ressortir en partie l’historique du lieu qui a abrité Sidi Maazouz. Ce lieu qui est devenu indélébile dans la mémoire collective des habitants de la ville. Alors commençons par une visite guidée à travers le temps pour connaître son historique. Lors de l’occupation de Mostaganem par le général Desmishels, en 1833, en ce lieu dit: la butte de Sidi Maazouz, il y a eu un haut fait d’armes par l’Emir Abdelkader sur les attaques incessantes contre les troupes françaises, d’une compagnie du 66e de ligne qui était retranchée dans la Quobba. Sans donner des détails exacts sur ce sujet. Ce qui est évidemment, pour des raisons que l’on connaît et facile à comprendre et à déduire, qui sont ces Arabes. C’est après ces attaques que la décision d’occuper les lieux dits: «La butte de Sidi Maazouz». L’endroit convenant à l’installation d’un poste de défense, on y construisit un fortin en utilisant l’enceinte de la Quobba. Jusqu’en 1870? Un détachement de tirailleurs, commandé par un officier, occupa ce poste. A partir de cette date, le projet de la réalisation d’un port à Mostaganem nécessitant plus d’espace, une autre décision fut adoptée pour le concrétiser, qui consistait au rasage de la majeure partie du monticule occupé par le fortin, constitué de la Quobba- mosquée et le cimetière y attenant. Toutes les tombes ont été exhumées et les restes déplacées au cimetière de Sidi Bensaber à Tidjditt. Voilà la mémoire d’un lieu aussi vénéré et visité, disparaître à jamais sans que l’on puisse connaître ce qu’il a constitué avec exactitude comme patrimoine cultuel ainsi que les datations exactes de tout se qui se trouvait sous sol et hors sol. Le reste de l’écrit de Marcel Bodin n’est que littérature et n’apporte en rien à la chronologie historique de cette histoire.

*************************************************

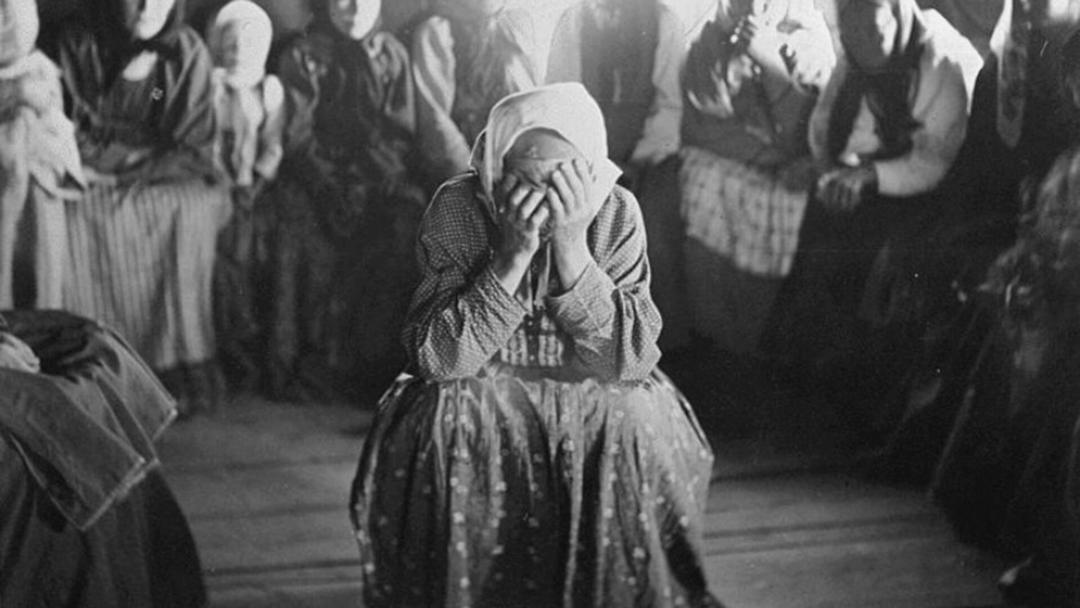

Elles jouent un rôle clé dans les rites funéraires. Les pleureuses entre tradition et mémoire

Par Med Soltane

Mostaganem est connue pour son riche patrimoine culturel et spirituel. Parmi ses traditions les plus marquantes, figurent celles des pleureuses, ces femmes qui, lors des funérailles, exprimaient publiquement le deuil à travers des lamentations et des chants empreints de douleur. Aujourd'hui, cette pratique tend à disparaître, suscitant des débats sur sa place dans une société en pleine transformation. Une tradition séculaire, les pleureuses ou nâihat en arabe, jouent depuis des siècles un rôle clé dans les rites funéraires de Mostaganem. À travers leurs cris, leurs poèmes improvisés, et leurs gestes dramatiques, elles donnaient une voix à la douleur collective, facilitant l’expression des émotions dans un contexte où le chagrin pouvait être socialement réprimé. Ces femmes, souvent choisies pour leur talent oratoire et leur sensibilité, racontaient la vie du défunt, louaient ses qualités et consolaient les proches en transformant leur douleur en une cérémonie partagée. Pour certains, elles servaient de guide spirituel, aidant à libérer l’âme du défunt en l’accompagnant par des chants rythmés et des invocations. Un déclin progressif et si cette tradition a traversé les époques, elle connaît aujourd’hui un net recul à Mostaganem. Plusieurs facteurs expliquent cette évolution: Modernisation des rites funéraires: Les familles privilégient désormais des cérémonies plus sobres, marquées par la lecture du Coran et des invocations, perçues comme plus conformes aux pratiques religieuses. Critiques religieuses : Certains discours condamnent les lamentations excessives, les considérant contraires à l’acceptation sereine du destin prônée par l’Islam. Changements générationnels: Les jeunes générations, influencées par la modernité et les réseaux sociaux, tendent à rejeter ce qu’ils considèrent comme des pratiques désuètes. Un rôle social et psychologique essentiel autrefois, les pleureuses jouaient un rôle cathartique, aidant les familles à traverser leur deuil. Elles transformaient la douleur individuelle en une expérience collective, apaisant les tensions et renforçant les liens communautaires. "Ces femmes offraient une libération émotionnelle que beaucoup n’arrivent plus à trouver aujourd’hui," explique une sociologue de la région. "Avec leur disparition, les mécanismes de gestion du deuil évoluent, mais cela peut parfois créer un vide." Préserver ou abandonner? La question de l’avenir des pleureuses divise. Faut-il préserver cette tradition en tant qu’élément du patrimoine immatériel de Mostaganem ou l’abandonner comme une pratique dépassée? Pour certains, les pleureuses font partie de l’identité culturelle de la ville. Leur disparition risque d’effacer une facette importante de l’histoire locale. Pour d’autres, l’évolution des rites funéraires est un signe de progrès, adapté aux réalités d’une société moderne et globalisée. Les témoignages de Mostaganémois comme celui de Fatima, 67 ans, qui se souvient des funérailles de son père: "Les pleureuses étaient là pour chanter sa vie. C’était intense et réconfortant. Aujourd’hui, on se contente de pleurer en silence". À l’inverse, Yacine, 25 ans, estime que ces pratiques appartiennent au passé: "On a besoin de rites qui reflètent notre époque, pas de spectacles de lamentations." Entre mémoire et modernité, les pleureuses à Mostaganem, bien qu’en déclin, restent un témoignage précieux des valeurs de solidarité et d’humanité qui définissent cette ville. Le défi, aujourd’hui, est de trouver un équilibre entre préservation du patrimoine et adaptation aux aspirations des générations actuelles. En fin de compte, la disparition des pleureuses pose une question universelle: comment conserver notre identité culturelle tout en embrassant le changement.

Mostaganem est connue pour son riche patrimoine culturel et spirituel. Parmi ses traditions les plus marquantes, figurent celles des pleureuses, ces femmes qui, lors des funérailles, exprimaient publiquement le deuil à travers des lamentations et des chants empreints de douleur. Aujourd'hui, cette pratique tend à disparaître, suscitant des débats sur sa place dans une société en pleine transformation. Une tradition séculaire, les pleureuses ou nâihat en arabe, jouent depuis des siècles un rôle clé dans les rites funéraires de Mostaganem. À travers leurs cris, leurs poèmes improvisés, et leurs gestes dramatiques, elles donnaient une voix à la douleur collective, facilitant l’expression des émotions dans un contexte où le chagrin pouvait être socialement réprimé. Ces femmes, souvent choisies pour leur talent oratoire et leur sensibilité, racontaient la vie du défunt, louaient ses qualités et consolaient les proches en transformant leur douleur en une cérémonie partagée. Pour certains, elles servaient de guide spirituel, aidant à libérer l’âme du défunt en l’accompagnant par des chants rythmés et des invocations. Un déclin progressif et si cette tradition a traversé les époques, elle connaît aujourd’hui un net recul à Mostaganem. Plusieurs facteurs expliquent cette évolution: Modernisation des rites funéraires: Les familles privilégient désormais des cérémonies plus sobres, marquées par la lecture du Coran et des invocations, perçues comme plus conformes aux pratiques religieuses. Critiques religieuses : Certains discours condamnent les lamentations excessives, les considérant contraires à l’acceptation sereine du destin prônée par l’Islam. Changements générationnels: Les jeunes générations, influencées par la modernité et les réseaux sociaux, tendent à rejeter ce qu’ils considèrent comme des pratiques désuètes. Un rôle social et psychologique essentiel autrefois, les pleureuses jouaient un rôle cathartique, aidant les familles à traverser leur deuil. Elles transformaient la douleur individuelle en une expérience collective, apaisant les tensions et renforçant les liens communautaires. "Ces femmes offraient une libération émotionnelle que beaucoup n’arrivent plus à trouver aujourd’hui," explique une sociologue de la région. "Avec leur disparition, les mécanismes de gestion du deuil évoluent, mais cela peut parfois créer un vide." Préserver ou abandonner? La question de l’avenir des pleureuses divise. Faut-il préserver cette tradition en tant qu’élément du patrimoine immatériel de Mostaganem ou l’abandonner comme une pratique dépassée? Pour certains, les pleureuses font partie de l’identité culturelle de la ville. Leur disparition risque d’effacer une facette importante de l’histoire locale. Pour d’autres, l’évolution des rites funéraires est un signe de progrès, adapté aux réalités d’une société moderne et globalisée. Les témoignages de Mostaganémois comme celui de Fatima, 67 ans, qui se souvient des funérailles de son père: "Les pleureuses étaient là pour chanter sa vie. C’était intense et réconfortant. Aujourd’hui, on se contente de pleurer en silence". À l’inverse, Yacine, 25 ans, estime que ces pratiques appartiennent au passé: "On a besoin de rites qui reflètent notre époque, pas de spectacles de lamentations." Entre mémoire et modernité, les pleureuses à Mostaganem, bien qu’en déclin, restent un témoignage précieux des valeurs de solidarité et d’humanité qui définissent cette ville. Le défi, aujourd’hui, est de trouver un équilibre entre préservation du patrimoine et adaptation aux aspirations des générations actuelles. En fin de compte, la disparition des pleureuses pose une question universelle: comment conserver notre identité culturelle tout en embrassant le changement.